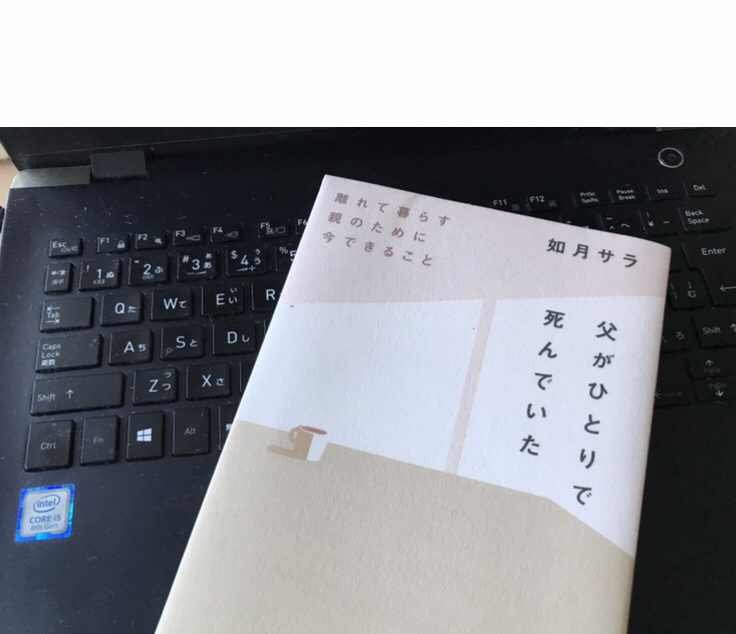

こんな衝撃的なタイトルの本を読むには、いささか勇気がいりました。

編集者である如月サラ氏の体験談です。

両親は九州で二人暮らし。

あるとき著者は、電話で母親の異変ー認知症が進んでいることに気がつきます。

診察させようとした矢先、思いがけず、母は熱中症で緊急入院。

そのため一人暮らしとなった父親は、著者が母に気をとられているうちに実家で一人で死んでいた、という実話です。

介護真っただ中、あるいは間近に迫っている人にとっては、先人の体験談はとても参考になりますが、一方で知るには勇気がいる現実もあります。

他の人はどうかを知りたい。

知りたいけど、その親がどう病んでいき、その後どうなったかはあまり見たくない。自分の親に投影してしまうから。

でもその人が何を経験し、何を感じ、具体的にどうだったかは知っておいた方がきっといいのだ、という思い。

如月サラ氏は編集者という仕事なので、文章はとてもわかりやすく、冷静な目で整えられています。構成が上手だと思いました。

タイトル通り、父親が亡くなったときの描写や心情がメインでドンと書かれていたら、読者はかなり苦いだろうなという想像で読み進めましたが、そういうことはなく、最初に感じたのは、著者の戸惑いでした。

親の生活を何も知らなかった。

実家の状況が全くわからない。

空き家となる家の相続、公共料金の支払い状況、手入れ、残された猫4匹・・・。

次々とつきつけられる現実的な処理への驚きととまどいが、項目ごとにつづられていて、チェックリストのように読むこともできます。

著者は一つ一つ確認を進めるうちに、解決できない問題が多いことに気付きます。

殊に、土地や家屋の相続は、八方ふさがりな状態でした。

土地や家屋の名義人が誰か、その名義人が死んでいる場合や認知症の場合。

打てる手は限られてきます。

というか、打てる手がなかった。

もはや、認知症の母親が退院して住むことはないだろう実家は、母親が生きているという意味で、ますます困難な状況を作り出していきます。

全く、日本の法律や税制って、何でこんな複雑なことになってるのか?

何となく聞いてはいるものの、なお驚かざるを得ないこと満載です。

また、著者は一人っ子なので、相談して一緒に事を進められる人がいないというのが、心的に大きな問題として語られていきます。

最初は、”一人で決めるしかない”という処置的な問題だったのが、やがて著者の人生全般に影響する問題であることにも気づいていきます。

例えば、「これから先、私の保証人は誰がなってくれるの?」

兄弟姉妹がいる人は、彼らが保証人になることができますが、一人っ子では親族や他人に頼るしかない。

そんな一人っ子の切なさも、本書の大きな流れになっています。

でも全体を通して、私が最も切なく感じ、心にこたえたのは、次の二つです。

ひとつは

母親の認知症が、母の仲良しの友達が亡くなったときからひどくなっていった、ということ。

もう一つは、本書全体で何度も語られる著者の言葉、

「父は、〇〇をする気力や体力をなくしていたのだろう」です。

家の中に残されたままのゴミ、滞っている公共料金の支払い、買ったまま使われていない年賀状、読まずに積み上げられていた新聞・・・。

著者は実家を片付けていくたびに、それらのものと遭遇します。

少し前にはできていたであろうことが、ついこの最近にはできなくなっていた。父親が、もうそれをする気力も体力もなくなっていたことに気づきます。

この事実は、ボディブローのように読み手に効いてきます。

だって多分、どこの親も同じだから。

できることがだんだん減っていく。

自分の親も、まさにその道をたどっています。

どんな病気も、家族の在り方も、感じることも、非常に個人的な体験です。

でも病名がついている以上、似たような段階を踏み、同じ症状が起きたりします。

いざ自分と家族がその状況になったときに、みな同じ思いをしている、自分だけではない、という思い(先人から得た知識)は、意外と救われるものだと思っています。

もっとも、渦中にあるときは、思い出しもしないかもしれませんが。

自分だけ、母だけ、父だけ、という暗闇にいるのが、多分一番苦しい。

先人の体験談というのは、予行演習みたいなものかもしれません。

この本が、今まさに渦中にいる方の心を少しでも軽くすることができる友達のような役目を果たせますように。そして、これからに備えたい人の道案内となれますように。

本書「はじめに」より

「備えたい人」というのは、私であり、全ての人だ。

心の備えだけでなく、具体的に実家の状況を把握しておくことも、親が元気なうちは容易なことも多いです。

だからこそ、昨今世間で、こんなにも自分や親の終活が呼びかけられている。

一昔前にはありえないことでした。

そんなこと親には言えない、聞けない、という人は多いでしょうが、年をとってくると、まだ元気に見えても、親は本当に動いてくれなくなっていきます。

年寄りが、何かをすることを「面倒くさい」と感じる気持ちは、若い世代の比ではない。

一年前ならできたのに・・・、と思うことが、我が家にもいろいろ起きています。

あの時、もう少し強引に確認しておくのだった、と。

認知症や老化は、不可逆性です。

一旦できなくなったことは、二度とできない。

「老親は、いつでも危機ですよ」

10年前に、親子関係を相談したカウンセラーに言われました。

その時は、まだピンと来ませんでした。

しかし本書の中でも、父の死を最初に見つけてくれた叔母が急死しています。

著者は、叔母との語らいを先延ばしにしたため、父を発見したときの様子を聞いたり、発見のお礼をしっかり伝えることができないまま、終わってしまっています。

あらゆることに対して、【次はないかもしれない】という意識。

震災やコロナ禍になって余計にそう思うことが増えました。でも人生は、実はいつもそうだったんだ、と感じます。

会えるときに会い、伝えたいことはすぐに伝える。

「悲しみを経験しているのは私だけではない」

「死者は人との新たなご縁を紡ぐ」

本書12章より

「私だけでない」

体験談は、後悔と共に、それでもその先を生きていかなければならない人間の、希望のあり方が語られることも多いものです。

どのような状況にあっても、かならず「後悔」も「希望」があることを確認したくて、私はこの手の本を読んでいるような気がします。